-

- 手織り

手織り

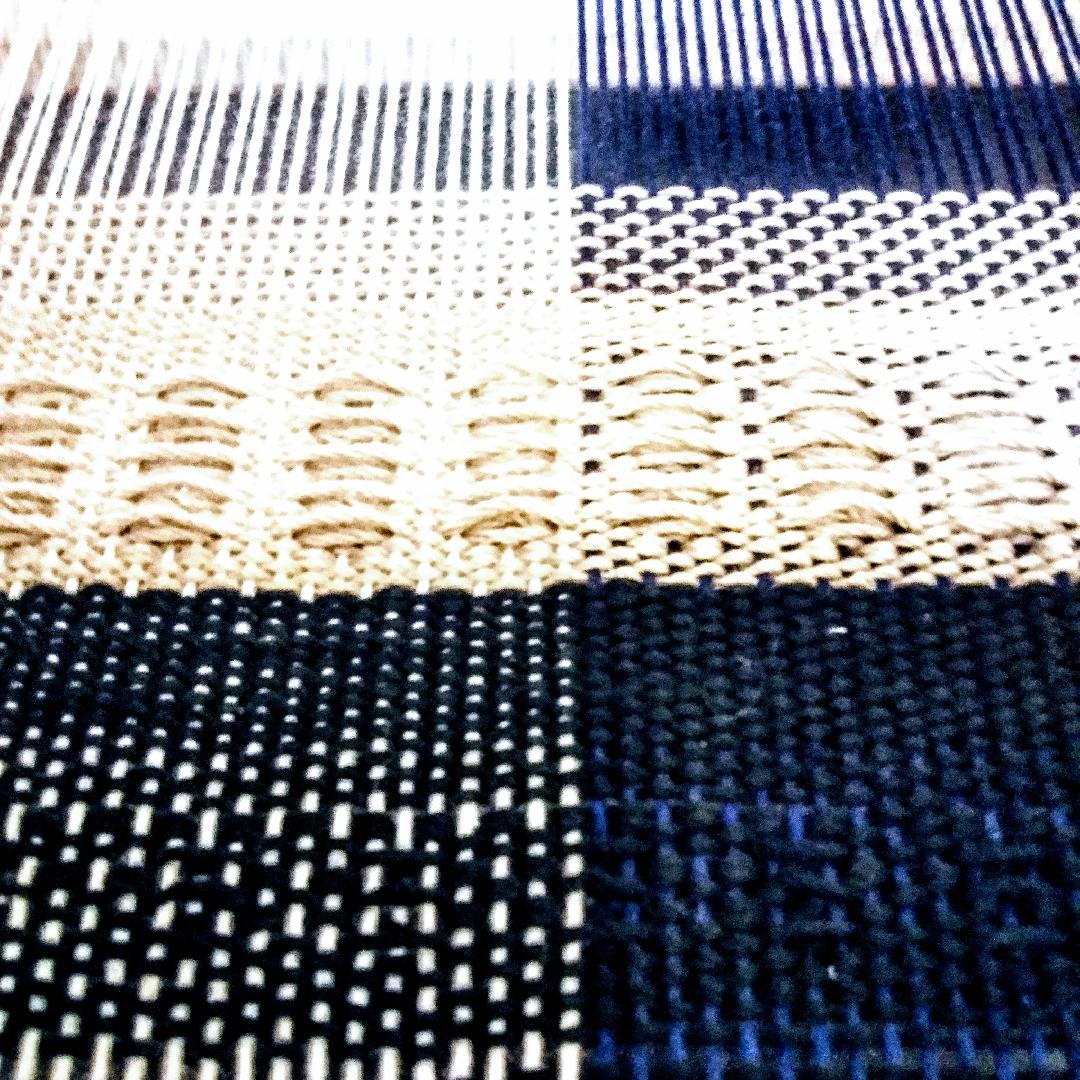

くらしのあーと研究会は“手織り”から始まりました。手織りはたて糸とよこ糸の組み合わせるシンプルなものですが、表現できる表情は無限大です。

手織りは、誰でも手軽に始めることが出来ます。立派な機織りや卓上手織り機がなくても、ダンボール箱などを使えば布を織ることができます。

手織りには、高機(たかはた)タイプと卓上タイプがあります。高機はペダルを踏みながら打ち込んでいくもので、卓上は腕だけで手織り機を操作します。

どちらも織り方の原則は同じです。シンプルな織り方である平織(ひらお)りに関しては、世界中ではるか昔から行われています。

手織りをするためには、まずはたて糸をセッティングしていくことから始めます。

手織りはたて糸とよこ糸を組み合わせることによって、糸を布にしていきます。

最初の作業として、整経(せいけい)作業を行います。経とは“たて”の意味で、たて糸を張ることを意味します。

たて糸の張り方は一般的には整経台を使用します。織り上がる布の大きさを想定して、必要な本数と長さを決めます。

たくさんの糸が重なりますので、絡まらないように注意しながら、たて糸を作っていきます。絡まらないように糸を交差させていく工夫を“あや取り”と呼びます。

薄くて密度の濃い布を織ろうと思ったら、数百本のたて糸を準備する必要があります。計算通りの布にしたい場合、極力ミスしないように集中して取り組みます。

たて糸の準備が出来たら、織り機に糸をセットしていきます。綜絖(そうこう)と筬(おさ)と呼ばれる部分にそれぞれが一本ずつ糸を通していきます。

出来上がる布の大きさや密度によって整経にかかる時間は違います。数時間でセッティングできることもあれば、数日かかるものもあります。

たて糸のセッティングが終わったら、織り上げていきます。ペダルを交互に踏みながら、よこ糸を投げ入れていきます。

よこ糸を入れる角度や、打ち込んでいく強さでで布の張りや硬さの具合が大きく変わります。織り手の性格や感性、技術によって布はそれぞれの個性を持ちます。

よこ糸を打ち込んでいく作業は至福の一時です。あっという間に時間が過ぎます。一定のリズムでパタンパタンと織り進める音は、聴いていてとても心地が良いです。

織りは体で覚えることがすべてであると思います。やわらかい布を織りたいと思ったら、やわらかい気持ちで打ち込んでいく必要があります。

織り上がった布は、切り離して端っこを数本ずつ結んでいきます。そこまで終わったら、手に取って、眺めてみましょう。それは、世界に一つの布です。